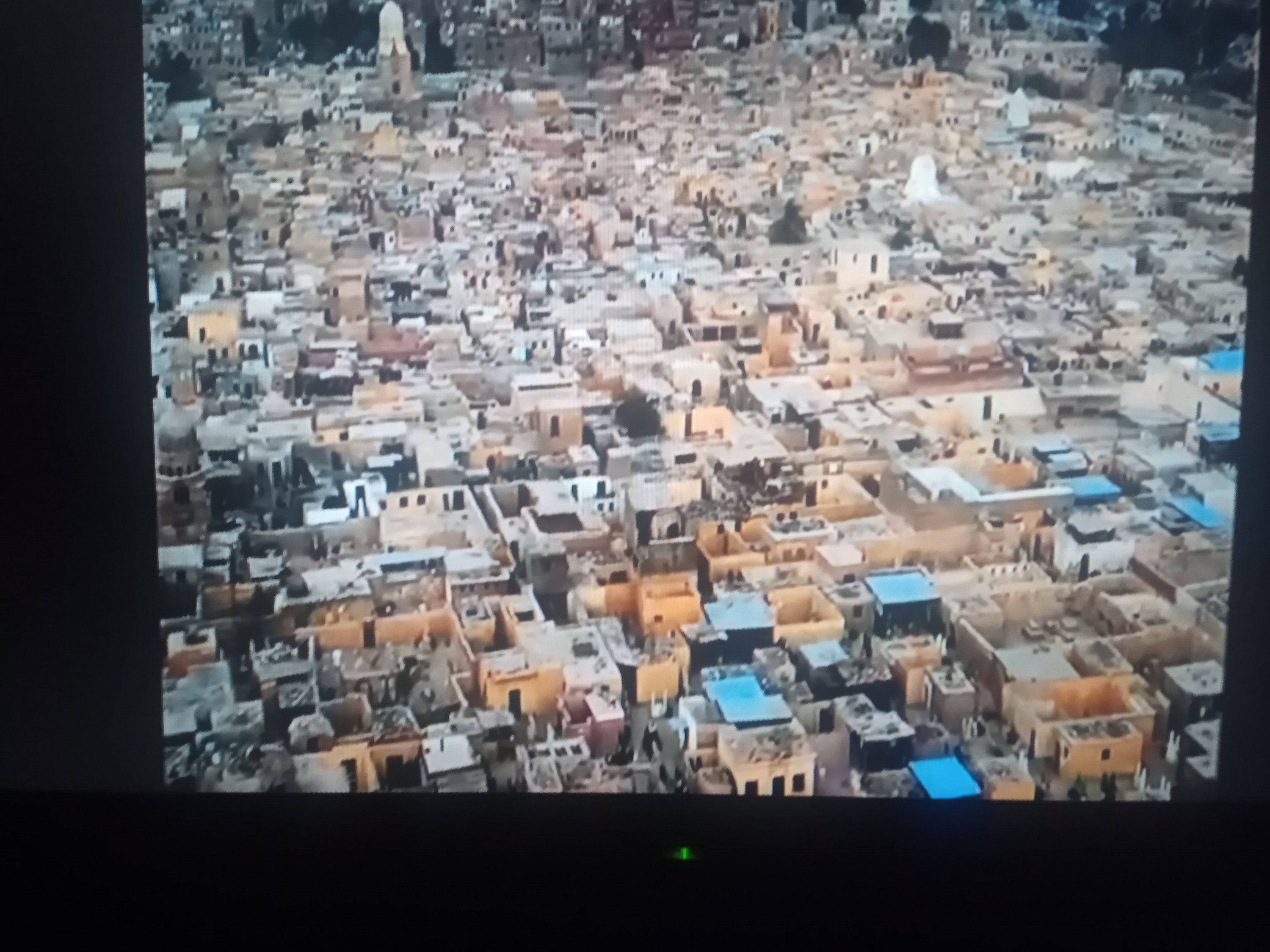

A vista de pájaro, encaramado a un minarete cercano, su geografía dibuja una gigantesca colmena en la que no existe la tregua. El silencio no es, en ningún caso, sepulcral en la Ciudad de los Muertos de El Cairo, un cementerio donde los vivos habitan sin reparos mausoleos y tumbas. A sus 65 años, Sabek ocupa el panteón en el que descansan desde hace seis décadas los cuerpos de un general del ejército y su esposa. «Mi padre vivió en este lugar desde 1945. Yo nací y crecí aquí. La vida en esta zona es buena y difícil al mismo tiempo«, relata el hombre de rostro cansado en el patio de su vivienda mientras alterna los sorbos de té y las caladas de nicotina.

Las lápidas presiden el jardín al que da el pequeño habitáculo que ha convertido en hogar, con una diminuta cocina y un rudimentario baño. «Vivo en una de las dos habitaciones que construyeron los dueños de la tumba para alojar por separado a las mujeres y los hombres que venían a visitar al difunto», explica quien se gana el sustento sumando, a duras penas, jornales como conductor, mecánico y cuidador de algunas sepulturas desperdigadas por el páramo.

El camposanto más concurrido de la megalópolis cairota, situado en los alrededores del barrio islámico que fascina a los turistas, es una sucesión de criptas donde miles de familias han hallado cobijo. Un paisaje árido y hostil a los pies de la montaña de Mokattam que se pobló de vivos a partir de la guerra árabe israelí de 1967. En sus calles desembarcaron entonces los desplazados de la zona del canal de Suez y las mudanzas no han cesado, alimentadas por los abismos sociales de una urbe de 20 millones de personas y el hacinamiento de sus principales barrios.

«Muchas veces he pensado en marcharme y buscar otro techo pero no tengo dinero y mi trabajo depende de permanecer aquí«, despotrica Sabek. Hace años, sin embargo, que envió a su esposa y siete hijos a un pueblo del delta del Nilo, lejos del laberinto de tumbas. «Prefiero que estén allí. Esta vida es dura», arguye. «El agua y la electricidad de mi casa son robadas. Conecté la luz a la de la tumba de un rico y lo mismo hice con el agua aprovechando unas tuberías que pasan cerca».

«El Arafa» -como se conoce en el dialecto cairota a esta necrópolis- es una ciudad cuya vida discurre en paralelo a la del resto de vecindarios. En sus recovecos se han instalado talleres mecánicos, negocios de orfebres, tiendas de ultramarinos, cafés o constructoras. Es también el hogar de los sepultureros que se reparten el negocio funerario. Mohamed Basiuni, de 70 años, es uno de los más curtidos en el oficio. «Hay unos cuarenta sepultureros en la zona. Cada uno tiene su territorio dentro del cementerio», comenta el anciano enfundado en galabiya (túnica tradicional) y arrellanado en el suelo de su tumba por la que merodean, atentos, sus cuatro nietos.

«Tengo dos sepelios al mes. Por cada uno de ellos gano unas 200 libras (unos 9,8 euros)», indica mientras su cónyuge maldice su destino. Las letrinas del mausoleo en el que residen desde la década de 1960 no disponen de ducha, sustituida por una cubeta plantada junto a los tendederos, en el exterior de la precaria morada.

En el olvidado callejero del cementerio, sus inquilinos subsisten por puro milagro, a su libre albedrío. El área no dispone de clínicas ni escuelas. «No hay ningún colegio cerca y no tenemos dinero para enviarlos a los centros de las zonas cercanas», se disculpa Mohamed. Sus desvelos no han recibido hasta la fecha ninguna atención gubernamental. Hace ocho años un proyecto en estado embrionario amenazó con cambiar la faz del camposanto, trasladando parte de las tumbas al polvoriento extrarradio de El Cairo, proporcionando viviendas dignas a sus actuales vecinos y transfigurando el lugar en un pulmón verde en una ciudad asfixiada por la contaminación y el tráfico. La revolución que derrocó al octogenario Hosni Mubarak sepultó unos planes que resucitan puntualmente, coincidiendo con la época electoral.

Fuente El Mundo/